Причины и динамика смертности населения РоссииСтраница 3

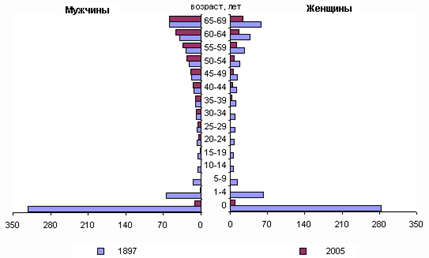

Анализ длительной динамики показателей смертности дает возможность учесть влияние различных факторов на ее изменения. В этой связи будет интересным привести сравнение показателей смертности населения дореволюционной России и Российской Федерации за период с 1897 года до настоящего времени. [15]

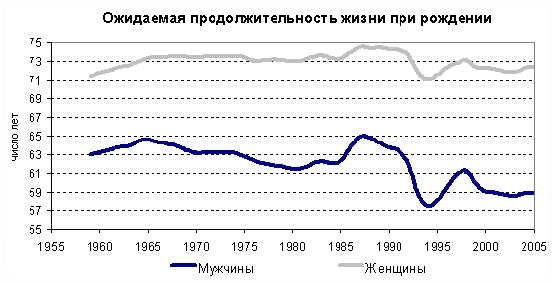

В ХХ в. изменения смертности в России были крайне неравномерными, непоследовательными, сопровождались возвратным движением, происходили по-разному в отдельных половозрастных группах. Снижение уровня смертности российского населения наблюдалось лишь в отдельные относительно краткие периоды минувшего столетия (рисунок 1).

Уровень смертности населения наиболее адекватно отражается в показателе ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Динамика данного показателя в первой половине XX века отражает череду демографических катастроф, а период после 1965 г. характеризуется стагнацией или его снижением. Однако даже в периоды общего снижения смертности в России основной выигрыш, особенно у мужчин, был получен за счет детских и молодых возрастов.

Рисунок 1 – Ожидаемая продолжительность смертности при жизни за 1955-2009 гг.

Изменение же смертности в возрастах после 30 лет было ничтожным, она осталась практически на дореволюционном уровне. Показатели смертности по полу и возрасту представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Показатели смертности по полу и возрасту (число умерших на 1000 населения)

В 2008 году показатель ожидаемой продолжительности жизни российских мужчин составил 58,8 лет (в западноевропейских странах, США, Японии, Австралии на 15-20 лет больше). Ровно двукратное увеличение этого показателя по сравнению с 1896-1897 гг. произошло в результате огромного сокращения коэффициента смертности младенцев на первом году жизни – в 26 раз (с 322 на 1000 родившихся в 1896-1897 гг. до 12,5 в 2005 г.) . В 80 раз также снизилась смертность детей в возрасте 1-4 года. В то же время, в самых активных рабочих возрастах (25-39 лет) смертность уменьшилась незначительно, а у мужчин в возрастах от 40 лет она даже повысилась. При сохранении в дальнейшем современного (2008 г.) повозрастного уровня смертности мужчин России из нынешнего поколения 16-летних юношей до 60 лет не доживет 47%, т.е. около половины, в конце XIX века такая вероятность составляла немногим более половины (55%).

Россия в отношении столь неблагополучной динамики смертности ее населения разительно отличается от большинства развитых стран, где продолжительность жизни практически всех возрастных групп населения увеличивалась в течение всего ХХ века и особенно интенсивно в его последней трети.

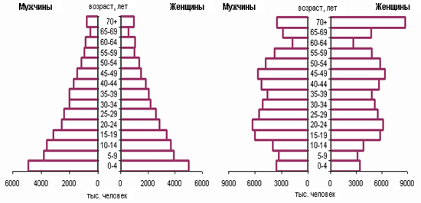

Возрастно-половая структура населения по переписи 1997 г. и на 1 января 2006 г. представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Возрастно-половая структура населения по переписи 1997 г. и на 1 января 2009 г.

Высокая смертность мужского населения привела к ухудшению соотношения полов в структуре населения. Если по переписи 1997 г. на 1000 мужчин приходилось 1055 женщин, то на начало 2009 г. 1000 мужчин 1158 женщин.

В 2009 году отмечено существенное снижение смертности населения. По предварительным оценкам показатель ожидаемой продолжительности жизни мужчин впервые за последние 8 лет превысил пенсионный возраст, увеличившись на 1,5 года (с 58,87 лет в 2008 г. до 60,37 лет). У женщин этот показатель поднялся не столь значительно - на 0,8 лет (с 72,4 лет в 2005 г. до 73,23 в 2006 г.).

Тем не менее, по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении Россия далеко отстает от наиболее передовых в этом отношении стран, занимая в 2002 году среди 162 стран, для которых рассчитывался индекс человеческого развития, 100-е место. Отставание по этому показателю вполне коррелирует с общей социально- экономической отсталостью нашей страны. Показатель средней ожидаемой предстоящей жизни новорожденного является одним из лучших индикаторов не только, но и уровней социально – экономического развития в целом. Совсем не случайно именно эта величина является единственным демографических показателей, которые используются при расчете так называемого индекса человеческого развития, сводного индикатора, дающего обобщающую характеристику общего уровня социально-экономического развития страны. [14]

Другое по теме:

Устинов-Ижевск

Был в 240-летней истории Ижевска момент, когда он чуть не потерял навсегда свое историческое имя. Многим жителям республики, прежде всего ижевчанам, памятна история переименования Ижевска в Устинов. ...

Охрана поверхностного стока. Экология водных ресурсов. Гидроэкология –

новая отрасль гидрологии суши

Загрязнение вод суши. В охране поверхностного стока все большую роль играют искусственные водоемы – водохранилища (водоемы замедленного водообмена), предназначенные для выравнивания и регулирования с ...

Географическое положение

Материк Антарктида целиком лежит в южной полярной области, которую называют Антарктикой (в переводе с греческого языка анти означает против), то есть лежащей против северной полярной области земного ...